October 10, 2025

Ved, Puran

1 min read

वेद और विज्ञान: प्राचीन ज्ञान का अनावरण

वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं — ईश्वरीय ज्ञान का अनंत भंडार। हजारों वर्ष पूर्व रचित इन वेदों में मंत्र, सूक्त और ब्रह्मांड, प्रकृति तथा चेतना के रहस्य समाए हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन के सत्य का स्रोत हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान अंधविश्वास में नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने और एकत्व को समझने में है।

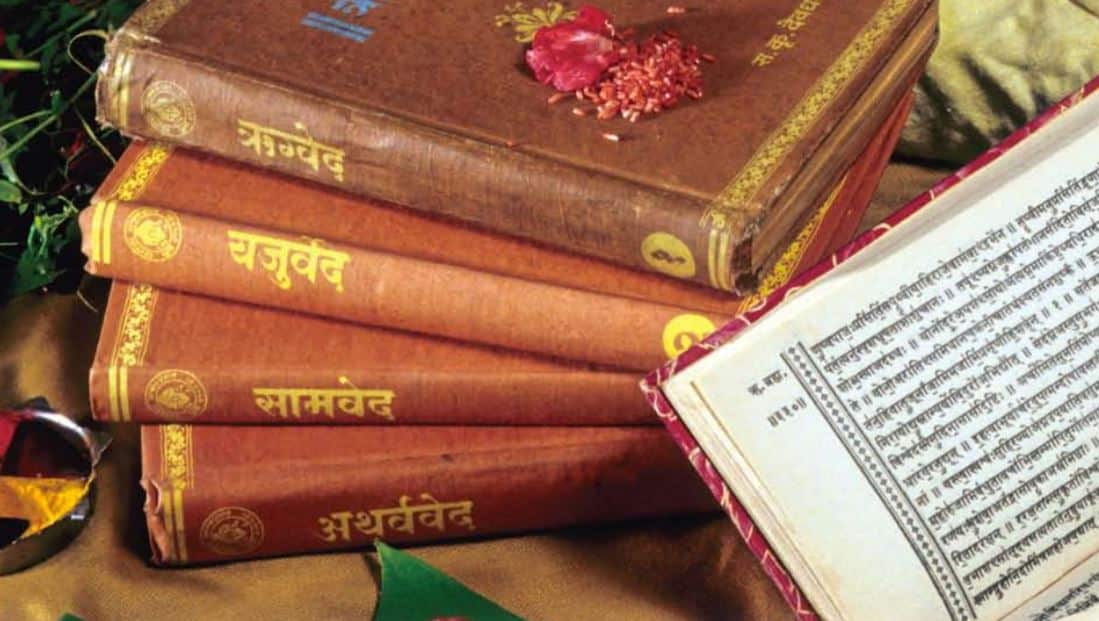

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद — ये वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनकी रचना लगभग 3,000 से 5,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है।

इनका अध्ययन प्रायः आध्यात्मिकता और दर्शन के लिए किया जाता है, परंतु इन ग्रंथों में अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान भी संहित रूप में विद्यमान है — जो मंत्रों, सूक्तों और यज्ञों में छिपा हुआ है।

प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही खगोल, गणित, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण के नियमों को समझ लिया था, जब आधुनिक विज्ञान का कोई औपचारिक ढाँचा नहीं था।

यह लेख वेदों के उन्हीं वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करता है — जो आज भी आधुनिक विज्ञान के साथ सामंजस्य रखते हैं।

१. खगोल और ब्रह्मांड विज्ञान

ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का वर्णन अत्यंत सटीकता से किया गया है।

वेदों में वर्णित नक्षत्र मंडल आज भी आधुनिक खगोल विज्ञान की तारामंडल व्यवस्था से मेल खाते हैं।

एक दुर्लभ तथ्य यह है कि ऋग्वेद में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति का संकेत मिलता है — जो एक प्रकार से हेलियोसेंट्रिक (सूर्य-केंद्रित) दृष्टिकोण है।

वेदों में वर्णित युग केवल धार्मिक काल नहीं, बल्कि भूगर्भीय और खगोलीय चक्रों के प्रतीक हैं।

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।”

(सूर्य चल और अचल समस्त जगत का आत्मा है।) — ऋग्वेद 1.115.1

२. गणित और ज्यामिति

वेदों में वैदिक गणित के सिद्धांत पाए जाते हैं — जैसे शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, अंकगणितीय शॉर्टकट्स, और ज्यामितीय सिद्धांत।

मंडल और यंत्रों की रचना में सूक्ष्म गणना और सममितीय डिज़ाइन का प्रयोग किया गया, जो दिशा, सूर्य की स्थिति और स्वर्ण अनुपात (Golden Ratio) के अनुरूप होता है।

एक अद्भुत तथ्य यह है कि प्राचीन मंदिरों और यज्ञ वेदियों की संरचना में फ्रैक्टल पैटर्न्स देखे जाते हैं — जो आधुनिक गणितीय संरचना सिद्धांतों से पहले के हैं।

३. चिकित्सा और स्वास्थ्य

अथर्ववेद में आयुर्वेद का मूल स्वरूप मिलता है, जिसमें जड़ी-बूटियों, आहार, स्वच्छता, और मानसिक स्वास्थ्य का विस्तृत विवरण है।

वेदों में वर्णित कुछ मंत्रों का प्रयोग चिकित्सा और मानसिक संतुलन के लिए किया जाता था।

आधुनिक शोध से यह सिद्ध हुआ है कि मंत्रोच्चारण मस्तिष्क तरंगों, रक्तचाप, और रोग-प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डालता है — जो वेदों की चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिक गहराई को दर्शाता है।

“त्रायन्ताम् रक्षसा उत।”

(हे देवताओं! हमें रोग और पीड़ा से रक्षा करो।) — अथर्ववेद 6.43.1

४. भौतिक विज्ञान और ऊर्जा का ज्ञान

यजुर्वेद में वर्णित हवन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है।

अग्नि को ऊर्जा और परिवर्तन का देवता माना गया है — जो आधुनिक भौतिकी के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से मेल खाता है।

अध्ययन बताते हैं कि हवन में प्रयुक्त जड़ी-बूटियाँ और घी जलने पर ऐसे यौगिक छोड़ते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं।

“अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्।”

(अग्नि आकाश का शिरोभाग है — वह समस्त शक्ति का स्रोत है।) — ऋग्वेद 1.59.1

५. ध्वनि, कंपन और मंत्र विज्ञान

वेदों में मंत्र और स्वर-संयोजन का अत्यधिक महत्व है।

प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित कंपन प्रभाव होता है, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों पर असर डालता है।

आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मंत्रोच्चारण के दौरान उत्पन्न ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जिससे ध्यान और मानसिक शांति बढ़ती है।

कुछ वैदिक मंत्रों में श्रुति (सूक्ष्म स्वरों) का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर की ऊर्जा तरंगों को संतुलित करता है।

६. पर्यावरण जागरूकता

वेदों में प्रकृति को माता के रूप में पूजने की परंपरा है। वृक्षारोपण, नदियों की आराधना और जैविक सामग्री से बने यज्ञिक पदार्थ — यह सब पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने हेतु था।

वर्षों के उत्सव और ऋतु परिवर्तन के यज्ञ पर्यावरणीय चक्रों के अनुरूप आयोजित किए जाते थे।

यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को आध्यात्मिकता से जोड़ चुके थे — बहुत पहले, जब “सस्टेनेबिलिटी” शब्द भी नहीं था।

“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।”

(पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।) — अथर्ववेद 12.1.12

७. मनोविज्ञान और चेतना का विज्ञान

वेदों में मन और चेतना के अनेक स्तरों का उल्लेख है — चित्त, मनस्, बुद्धि, अहंकार।

यह विभाजन आधुनिक मनोविज्ञान के चेतन, अवचेतन और संज्ञानात्मक सिद्धांतों से मिलता-जुलता है।

ध्यान, जप और अनुष्ठानिक साधना से ध्यान-शक्ति, स्मृति और भावनात्मक संतुलन विकसित किया जाता था।

यह सब मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-नियंत्रण के अत्यंत वैज्ञानिक साधन हैं।

८. खगोलिक त्यौहार

मकर संक्रांति, छठ पूजा, दीपावली — ये सभी उत्सव सौर और चंद्र चक्रों के अनुसार मनाए जाते हैं।

ऋतु परिवर्तन के अनुरूप इनका आयोजन कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए था।

वास्तव में, त्यौहार केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि खगोलीय और पर्यावरणीय विज्ञान के उत्सव थे।

उपसंहार

वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं — बल्कि ज्ञान का ब्रह्मांडीय संग्रहालय हैं।

खगोलशास्त्र से लेकर गणित, आयुर्वेद, पर्यावरण और ध्वनि विज्ञान तक, हर क्षेत्र में वेदों की गहरी अंतर्दृष्टि झलकती है।

आज आधुनिक विज्ञान उन्हीं सिद्धांतों को अलग भाषा में प्रमाणित कर रहा है, जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व साधना और अवलोकन से जाना था।

वेद सिखाते हैं कि सच्चा विज्ञान वही है जो श्रद्धा और अनुभव दोनों पर आधारित हो — जहाँ ईश्वर और ज्ञान एक ही सत्य के दो रूप हों।

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।”

(ब्रह्म ही सत्य, ज्ञान और अनंत है।) — तैत्तिरीय उपनिषद् 2.1.1

इनका अध्ययन प्रायः आध्यात्मिकता और दर्शन के लिए किया जाता है, परंतु इन ग्रंथों में अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान भी संहित रूप में विद्यमान है — जो मंत्रों, सूक्तों और यज्ञों में छिपा हुआ है।

प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही खगोल, गणित, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण के नियमों को समझ लिया था, जब आधुनिक विज्ञान का कोई औपचारिक ढाँचा नहीं था।

यह लेख वेदों के उन्हीं वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करता है — जो आज भी आधुनिक विज्ञान के साथ सामंजस्य रखते हैं।

१. खगोल और ब्रह्मांड विज्ञान

ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का वर्णन अत्यंत सटीकता से किया गया है।

वेदों में वर्णित नक्षत्र मंडल आज भी आधुनिक खगोल विज्ञान की तारामंडल व्यवस्था से मेल खाते हैं।

एक दुर्लभ तथ्य यह है कि ऋग्वेद में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति का संकेत मिलता है — जो एक प्रकार से हेलियोसेंट्रिक (सूर्य-केंद्रित) दृष्टिकोण है।

वेदों में वर्णित युग केवल धार्मिक काल नहीं, बल्कि भूगर्भीय और खगोलीय चक्रों के प्रतीक हैं।

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।”

(सूर्य चल और अचल समस्त जगत का आत्मा है।) — ऋग्वेद 1.115.1

२. गणित और ज्यामिति

वेदों में वैदिक गणित के सिद्धांत पाए जाते हैं — जैसे शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली, अंकगणितीय शॉर्टकट्स, और ज्यामितीय सिद्धांत।

मंडल और यंत्रों की रचना में सूक्ष्म गणना और सममितीय डिज़ाइन का प्रयोग किया गया, जो दिशा, सूर्य की स्थिति और स्वर्ण अनुपात (Golden Ratio) के अनुरूप होता है।

एक अद्भुत तथ्य यह है कि प्राचीन मंदिरों और यज्ञ वेदियों की संरचना में फ्रैक्टल पैटर्न्स देखे जाते हैं — जो आधुनिक गणितीय संरचना सिद्धांतों से पहले के हैं।

३. चिकित्सा और स्वास्थ्य

अथर्ववेद में आयुर्वेद का मूल स्वरूप मिलता है, जिसमें जड़ी-बूटियों, आहार, स्वच्छता, और मानसिक स्वास्थ्य का विस्तृत विवरण है।

वेदों में वर्णित कुछ मंत्रों का प्रयोग चिकित्सा और मानसिक संतुलन के लिए किया जाता था।

आधुनिक शोध से यह सिद्ध हुआ है कि मंत्रोच्चारण मस्तिष्क तरंगों, रक्तचाप, और रोग-प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डालता है — जो वेदों की चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिक गहराई को दर्शाता है।

“त्रायन्ताम् रक्षसा उत।”

(हे देवताओं! हमें रोग और पीड़ा से रक्षा करो।) — अथर्ववेद 6.43.1

४. भौतिक विज्ञान और ऊर्जा का ज्ञान

यजुर्वेद में वर्णित हवन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है।

अग्नि को ऊर्जा और परिवर्तन का देवता माना गया है — जो आधुनिक भौतिकी के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से मेल खाता है।

अध्ययन बताते हैं कि हवन में प्रयुक्त जड़ी-बूटियाँ और घी जलने पर ऐसे यौगिक छोड़ते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करते हैं।

“अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्।”

(अग्नि आकाश का शिरोभाग है — वह समस्त शक्ति का स्रोत है।) — ऋग्वेद 1.59.1

५. ध्वनि, कंपन और मंत्र विज्ञान

वेदों में मंत्र और स्वर-संयोजन का अत्यधिक महत्व है।

प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित कंपन प्रभाव होता है, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों पर असर डालता है।

आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मंत्रोच्चारण के दौरान उत्पन्न ध्वनि तरंगें मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जिससे ध्यान और मानसिक शांति बढ़ती है।

कुछ वैदिक मंत्रों में श्रुति (सूक्ष्म स्वरों) का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर की ऊर्जा तरंगों को संतुलित करता है।

६. पर्यावरण जागरूकता

वेदों में प्रकृति को माता के रूप में पूजने की परंपरा है। वृक्षारोपण, नदियों की आराधना और जैविक सामग्री से बने यज्ञिक पदार्थ — यह सब पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने हेतु था।

वर्षों के उत्सव और ऋतु परिवर्तन के यज्ञ पर्यावरणीय चक्रों के अनुरूप आयोजित किए जाते थे।

यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को आध्यात्मिकता से जोड़ चुके थे — बहुत पहले, जब “सस्टेनेबिलिटी” शब्द भी नहीं था।

“माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।”

(पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।) — अथर्ववेद 12.1.12

७. मनोविज्ञान और चेतना का विज्ञान

वेदों में मन और चेतना के अनेक स्तरों का उल्लेख है — चित्त, मनस्, बुद्धि, अहंकार।

यह विभाजन आधुनिक मनोविज्ञान के चेतन, अवचेतन और संज्ञानात्मक सिद्धांतों से मिलता-जुलता है।

ध्यान, जप और अनुष्ठानिक साधना से ध्यान-शक्ति, स्मृति और भावनात्मक संतुलन विकसित किया जाता था।

यह सब मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-नियंत्रण के अत्यंत वैज्ञानिक साधन हैं।

८. खगोलिक त्यौहार

मकर संक्रांति, छठ पूजा, दीपावली — ये सभी उत्सव सौर और चंद्र चक्रों के अनुसार मनाए जाते हैं।

ऋतु परिवर्तन के अनुरूप इनका आयोजन कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए था।

वास्तव में, त्यौहार केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि खगोलीय और पर्यावरणीय विज्ञान के उत्सव थे।

उपसंहार

वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं — बल्कि ज्ञान का ब्रह्मांडीय संग्रहालय हैं।

खगोलशास्त्र से लेकर गणित, आयुर्वेद, पर्यावरण और ध्वनि विज्ञान तक, हर क्षेत्र में वेदों की गहरी अंतर्दृष्टि झलकती है।

आज आधुनिक विज्ञान उन्हीं सिद्धांतों को अलग भाषा में प्रमाणित कर रहा है, जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व साधना और अवलोकन से जाना था।

वेद सिखाते हैं कि सच्चा विज्ञान वही है जो श्रद्धा और अनुभव दोनों पर आधारित हो — जहाँ ईश्वर और ज्ञान एक ही सत्य के दो रूप हों।

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।”

(ब्रह्म ही सत्य, ज्ञान और अनंत है।) — तैत्तिरीय उपनिषद् 2.1.1